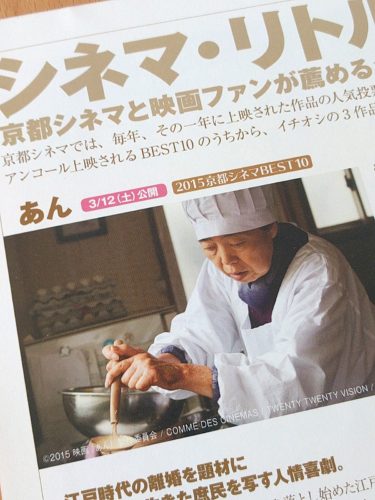

映画「あん」樹木希林 × 永瀬正敏主演

河瀬直美監督作品「あん」

河瀬直美監督が、アンコものの映画を撮られています。2015年、昨年公開された映画を把握しておらず、京都シネマでのアンコール上映を観ました。同館BEST10の中のイチオシ3作品のひとつです。

映画「あん」。

どら焼き屋の押し掛けアルバイトでアンコを作り、店番をする70代のおばあさん・徳江さん(樹木希林さん)。そのどら焼き屋「どら春」の店主に永瀬正敏。

映画の中で何回も希林さんは、永瀬のことを「店長さん」と呼びます。その声に、かつて観た映画「力道山」で、中谷美紀が力道山のことを「関取」と呼び続けた声を思い出しました。30年、40年したら「関取〜」と呼んだなまめかしい声は、「店長さん」と呼ぶ慈愛に満ちた声に円熟するのだろうな、と。

映画はハンセン病であることを隠して働き始めた徳江さんのアンコのおいしさに客も店長さんも目覚め、店は繁盛し始めるも、病気のことに気付いた客たちは遠のき、店に客足は途絶える、という話。中学生には見えない中学生役の子も登場する人間ドラマ。人々の交錯する心情が河瀬監督らしい表現で映し出されます。

*予告の動画は、コチラ

徳江さんのあんこ

あんこ作りの職人さんがご覧になったら、どう評価されるかわかりませんが‥‥

素人のあんこ好きが見るに、そうとう美味しそうなあんこです。あんこの炊き上がりは、たいそう高温で、ちょうど良いあんこにできたと思って火を止めると、常温に落ち着いたときパサパサのあんこになります。

徳江さんのふくよかなあんこは、みずみずしさを豊かにたたえ、光っています。思わず人差し指を入れてペロンとなめてみたくなります。餡炊きの仕上げのあたりで入れる両手のひらにひとすくいの水飴、あれがそそられる光沢感の源でしょう。

以下、映画鑑賞中に暗闇の中で書き留めたメモ(多少聞き取り違いがあるかもしれません)

●小豆を茹でているとき、徳江さんが言います。「湯気の香りが変わった」と。

●どうしてそんなに顔を近づけて小豆が煮えるのを見ているのかと店長さんに訊ねられ、徳江さんは言います「おもてなしよ」「せっかく畑からここに来てくれたんだから、どんな旅をして来たのかなと小豆に聞くの」

●小豆が煮えて、あんこに仕上げるとき鍋の中のあんこの混ぜ方は「静かに、静かに、茹でた小豆は割れやすいから」

●徳江さんのあんこづくり、手順

①小豆を水に浸してアクを出させる

②小豆を茹でて水洗い

③水替え。茹でて出たアクを洗い流す

④別に作っておいた砂糖水に小豆を浸す。およそ2時間ほど

徳江さん談「いきなり煮たら失礼でしょう。まずは蜜に馴染んでもらわないと。小豆と蜜、若い二人にお任せし、あとは待つのよ」

⑤鍋の中で火が通った小豆を混ぜるときは、ヘラを立てて焦げないように、豆が割れないように少しずつ混ぜる。

徳江さん談「あんは練るんじゃなくて、煮詰める感じ」

「(水飴を)しゃくってサッとここに入れるの」

⑥出来上がったあんこは平べったいバットに流し入れ、常温まで冷ます。

※その流れ出るあんこの風味が館内にふわっとただよってくるようでした。40〜50センチ×60〜70センチ程度の銀色のバットに、徳江さんのみずみずしいあんこが流れ込む姿を、私はこの映画のヤマだと感じました。素人には作れっこない、半世紀あんこを作り続けた人が行き着く素晴らしいあんこだと思います。

●徳江さんは鍋に向かって声をかけます。「がんばりなさいよ〜」。

「はい」とうなずく店長さんに徳江さんは「店長さんじゃないの、小豆に言ったの」。

*予告動画の横にある「特報」をクリックすると、グツグツ煮えるあんこと希林さんの声が!

●どら春であん炊き用に使っている鍋は、なんと銅鍋でした。あんなにデカイ銅の鍋、いったいいくらするのでしょう? 京都・錦市場の近くでいつも眺めるだけの銅鍋は、3万とか5万とか付いています。どら春のサイズなら13〜14万はくだらないかも‥‥。銅鍋が欲しい‥‥。

●徳江さんが店長さんに遺したテープレコーダーのメッセージより

「小豆の声に耳をすましていました」

「この世にあるものはすべて、言葉を持っていると信じています」

「店長さん、おいしい時は笑うのよ」

「私たちには生きる意味があるのよ」

「私たちはこの世を見るために、聞くために生まれてきた」

北海道上士幌町・村上農場の「えりも小豆」

映画「あん」、おさらいの意味で徳江さんのあん炊きの様子を再度観たいと思いました。

3/16、ブルーレイとDVDが発売されているようです。

豆・豆料理探検家

豆・豆料理探検家

この記事へのコメントはありません。